知识的生产:古人如何出版一本书——上海市中国中学2024学年第二学期菁莪书院文化讲坛

2025

04/23

知识的生产

古人如何出版一本书

上海市中国中学2024学年第二学期

菁莪书院文化讲坛

开卷有益,精神丰盈;

一纸书香,宁静致远。

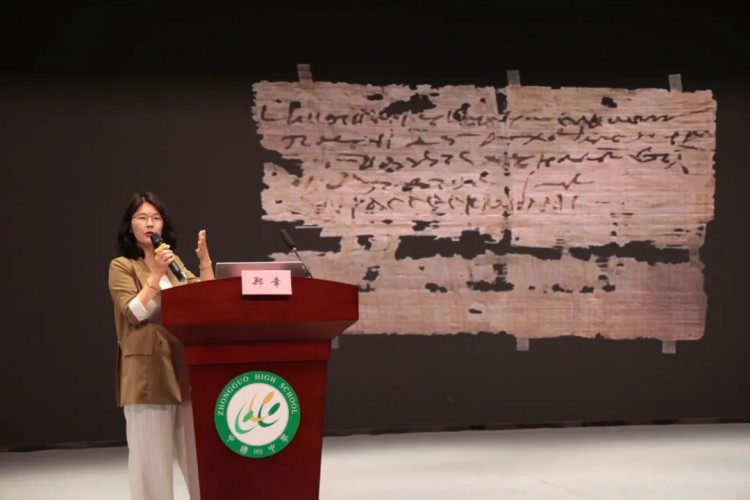

在第30个世界读书日来临之际,恰逢学校2025年“古韵传薪火,经典启新思”读书节开幕,4月22日,中国中学菁莪书院文化讲坛有幸邀请到上海大学郑幸老师为同学们带来《知识的生产:古人如何出版一本书》专题讲座,系统梳理了中国古代书籍从早期文字记录到雕版印刷成熟的发展历程,拓展了大家的视野。

主讲人介绍

郑幸

上海大学文学院教授、博士生导师,日本庆应义塾大学附属研究所斯道文库访问学者,上海市古典文学学会理事。主要从事文学文献学、版本学及书籍史等方面的研究。出版专著《袁枚年谱新编》、《清代刻工与版刻字体》等。

知识的生产:

古人如何出版一本书

讲座主持人高一1班毛一安同学带领大家回顾了中国古代四大发明,引出大家对与书籍密不可分的造纸术、印刷术的思考,缓缓拉开了讲座的帷幕。

郑幸老师以中国古代书籍的载体与装帧演变为脉络,系统梳理了知识载体的千年变迁:从东汉的“熹平石经”石刻典籍到竹木简牍,再到西汉麻纸的问世——纸张逐渐取代笨重的简帛,成为文化传播的核心载体。而从卷轴装到蝴蝶装再到线装书,每一种装帧形式的演变,不仅承载知识,更映射着不同时代的技术突破与文化审美。

说到书籍制作的核心环节时,郑老师详细介绍了雕版印刷的流程,让同学们了解印刷的每一步都凝聚着工匠的心血,一本书才能被制作而成。

谈及书籍制作成本,郑老师表示,其涵盖写样、刻字、木材、刷印等多项费用,结合《儒林外史》中“馒头三文、酒席四两”的市井物价,更凸显古代刻书之奢侈——普通刻工日薪仅30文,却需以经年劳作换取一部典籍的诞生。这种技术与经济的强烈反差,正是中国古代知识生产“重道轻器”特质的真实写照。

通过本场讲座,同学们了解了中国古代书籍从材质到印刷的复杂历程,雕版印刷作为核心技艺,不仅是技术创新的产物,更是中华文明传承的重要纽带。希望中中学子们能为一本书背后的“沉重”所感触,激发起对知识、文化更深远的的探索精神,追寻文化传承的更多可能。

开卷有益学有所得

高一6班金于茜

过去我对古代出版毫无概念,听完讲座才知道,原来古代出版有着独特的发展脉络。讲座从文字载体的演变讲起,从最早的甲骨、金石,到后来的简牍、丝帛,再到蔡伦改进造纸术,纸张成为主要书写材料,每一次变革都推动了出版的发展。这让我感慨万分:如今印刷书籍已经是比较方便的事情了,更不要说现在有很多电子书籍,更为知识的传播提供便利的渠道。我们更应珍惜当下快捷丰富的资源,传承和弘扬优秀传统文化。

高一7班李睿一

郑幸老师为我们详细地讲述了古代出版书籍的物质基础条件,介绍其背后的社会生活需求。正是印刷术的推广应用、书坊对经济利益的追求促成了这样的结果,才让一本一本古籍流传至今。郑老师的讲座言辞有据,使我收获颇丰。

高一8班翁鼎杰

今日讲座让我触摸到文明的肌理。当毕昇的活字在北宋跃动,不仅印出了墨香,更铸就了文明传播的密码。想起那些"手自笔录"的读书人,在青灯黄卷中誊抄典籍,方知我们随手可得的文字曾是这般珍贵。活字印刷不仅是技术突破,更是人类对知识传播的虔诚追求。每个铅字都如星辰,串联起智慧的长河。身处信息时代的我们,更应珍视这穿越千年的文明火种,在浩瀚书海中续写新的传奇。

-END-

文化中国,志存天下